牙齿开颌会导致下巴后缩吗?深入解析两者的关系与解决方案

发布时间:2025-08-07 16:49:07

发布时间:2025-08-07 16:49:07

牙齿开颌与下巴后缩是口腔颌面部常见的两种发育异常问题,许多患者常常困惑于两者之间是否存在因果关系。本文将多方面剖析牙齿开颌与下巴后缩的关联性,从医学角度解释其形成机制,并提供有实力的的治疗建议,帮助读者深入了解这一口腔健康问题。

牙齿开颌(OpenBite)是指上下颌牙齿在垂直方向上无法正常接触,导致前牙区或后牙区出现咬合间隙的一种错颌畸形。根据发生部位不同,可分为前牙开颌和后牙开颌两种类型。下巴后缩(MandibularRetrognathia)则是指下颌骨发育不足或位置异常,导致下巴明显向后移位,侧面观呈现"小下巴"或"无下巴"的外观特征。

从解剖学角度看,牙齿与颌骨之间存在密切的互动关系。牙齿排列在上下颌骨的牙槽突中,颌骨的生长发育直接影响牙齿的排列位置,而牙齿的咬合关系又会对颌骨的生长方向产生引导作用。这种双向影响机制使得牙齿问题与颌骨问题常常相互关联,形成复杂的错颌畸形。

牙齿开颌确实可能成为下巴后缩的诱因之一,其作用机制主要体现在以下几个方面:

颌骨生长发育的相互影响:在儿童和青少年生长发育期,正常的牙齿咬合关系对颌骨的生长具有引导作用。当前牙开颌存在时,上下前牙无法形成正常的咬合接触,失去了对下颌骨向前生长的生理性刺激,可能导致下颌骨发育不足,结果形成下巴后缩的外观。

肌肉功能平衡的破坏:牙齿开颌患者常伴有异常的舌体位置和吞咽模式。正常情况下,舌体应位于上腭部,而在开颌患者中,舌体常前伸以填补开颌间隙。这种异常的舌位会导致口周肌肉力量失衡,对下颌骨产生向后的压力,长期作用下可能抑制下颌骨的正常向前生长。

气道通畅性的影响:重度的牙齿开颌常与口呼吸习惯相关。口呼吸时,下颌骨需要保持后缩位置以维持气道通畅,这种长期的功能性位置可能逐渐转化为结构性下颌后缩。研究表明,儿童期长期口呼吸是导致下颌发育不足的重要环境因素之一。

遗传与环境因素的共同作用:虽然遗传因素在颌骨发育中起主导作用,但环境因素如口腔不良习惯、异常功能活动等可以通过影响而改变颌骨的生长轨迹。牙齿开颌作为重要的环境因素之一,可能放大遗传性下颌后缩的倾向。

虽然牙齿开颌可能导致下巴后缩,但临床上导致下巴后缩的原因多种多样,需要多角度评估:

遗传性因素:约60-70%的下颌后缩病例具有家族遗传倾向。父母中有一方存在下颌后缩特征,子女出现类似问题的概率加高。这类患者通常表现为明显的骨性III类错颌畸形,单纯正畸治疗改善有限。

发育性异常:先天性颅面发育异常综合征(如PierreRobin序列征、TreacherCollins综合征等)常伴有重度的下颌后缩。此外,儿童期颌骨外伤、颞下颌关节强直等也可能干扰下颌骨的正常生长,导致继发性下巴后缩。

功能性因素:长期的口呼吸习惯、异常吞咽模式(如婴儿式吞咽持续到混合牙列期)、吮指、咬唇等不良口腔习惯都可能改变颌骨的生长方向,导致或加重下巴后缩。

其他系统性疾病:内分泌紊乱(如生长激素缺乏)、重度营养不良、佝偻病等全身性疾病可能影响颌骨的正常发育,导致包括下巴后缩在内的多种颌面畸形。

针对牙齿开颌导致或伴随的下巴后缩,治疗需根据患者年龄、重程度和病因制定个体化方案:

生长发育期患者的干预

早期功能性矫治(6-12岁):

破除不良习惯:使用舌刺、唇挡等装置戒除吮指、舌前伸等习惯

肌功能训练:通过特定练习重建正常的口周肌肉功能

功能性矫治器:如Twin-block、FrankelIII型等装置,刺激下颌骨向前生长

青春期矫治(12-18岁):

固定矫治器:配合颌间牵引调整咬合关系

微种植体支抗:必要时辅助牙齿移动

生长改良治疗:对仍有生长潜力的患者,可尝试促进下颌生长的治疗

成人患者的治疗选择

单纯正畸治疗:

适用于轻度下巴后缩且主要为牙性问题的患者。通过牙齿移动代偿性改善咬合关系和面部外观。

正畸-正颌联合治疗:

中重度骨性下巴后缩的黄金标准治疗方案。通常包括:

术前正畸(12-18个月):去代偿,排列牙列

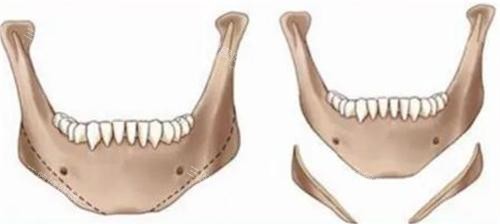

正颌手术:下颌骨前移术(BSSO)

术后正畸(6-12个月):精细调整咬合

牙齿开颌与下巴后缩之间存在复杂的因果关系。牙齿开颌可能通过影响颌骨生长、改变肌肉功能平衡等机制导致或加重下巴后缩,但下巴后缩也可能是独立存在的骨性问题。比较准诊断需要有经验评估,治疗方案应个体化制定。早期预防和干预对获得良好治疗改善至关重要,成年患者也仍有多种改善选择。建议有相关问题的患者及时询问正畸专科医师,获取有经验的诊断和治疗建议。