做双眼皮必看:帕克法与传统全切手术方式、疤痕差异详解!

发布时间:2025-08-08 17:13:48

发布时间:2025-08-08 17:13:48

做双眼皮必看:帕克法与传统全切手术方式、疤痕差异详解!

双眼皮手术作为比较常见的眼部整形项目之一,手术方式的选择直接影响术后改善和修复体验。本文将多方面解析帕克法(Park法)与传统全切双眼皮手术的核心差异,从手术原理、适应人群到术后疤痕形成等多个维度进行技术对比,帮助求美者做出明智选择。

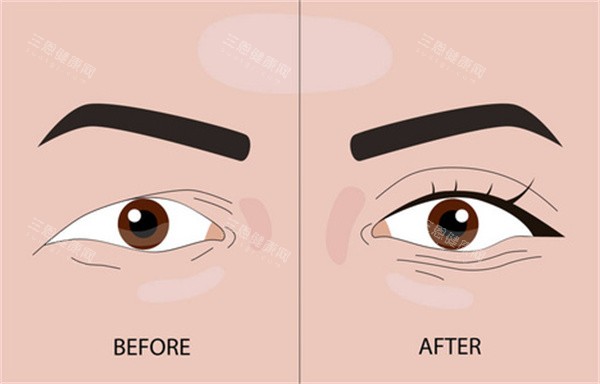

帕克法双眼皮手术与传统全切手术在操作理念上存在根本性差异。帕克法采用小创口技术,通过精细设计的小切口去除少量组织,同时将睑板与皮肤进行精细固定。这种方法更大程度保留了眼部血管和淋巴管结构,手术创伤控制在更小范围。

传统全切法则需要完整切开上眼睑皮肤,系统性地去除多余皮肤、肌肉及脂肪组织,属于更为干净的改造性手术。其操作范围更广,组织去除量更大,能够有效解决重度的眼皮松弛或脂肪堆积问题。

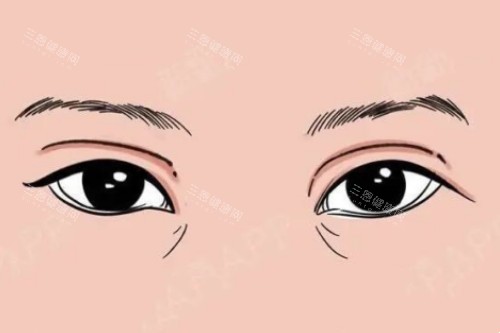

值得注意的是,帕克法在手术设计上更强调个性化,医生会综合考虑求美者的眼型、脸型比例和个人外形特点,而非采用标准化重睑线设计。这种精细化操作要求医生具备更高的解剖学知识和手术技巧。

选择合适的手术方式需基于个体眼部条件进行技术评估:

帕克法理想适应人群:

眼皮较薄、脂肪含量少的年轻群体

追求自然渐变式双眼皮改善者

希望改善期短、创伤小的上班族

原有双眼皮形态不佳需微调者

传统全切手术更适合:

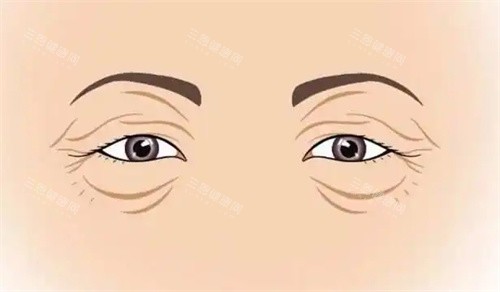

中老年皮肤明显松弛下垂者

上眼睑脂肪肥厚形成"肿眼泡"者

需要同时矫正多重眼部问题者

期望改善持久稳定的求美者

临床数据显示,35岁以下且无明显皮肤松弛的求美者中,约78%更适合选择帕克法;而45岁以上人群因皮肤弹性下降,传统全切手术满意度达92%。

改善体验是求美者比较关心的实际问题之一:

帕克法改善特点:

术后3-5天急性肿胀期

7-10天基本消肿可正常社交

2-3周改善自然状态

1个月后可进行轻度运动

3个月完全定型

传统全切改善进程:

术后1周明显肿胀淤青

2-3周初步消肿

1个月基本改善日常工作

3个月肿胀完全消退

6-12个月疤痕软化期

帕克法因创伤小,术后护理相对简单,冰敷3天即可,无需特别包扎。传统全切则需更细致的伤口护理,拆线前需保持伤口干燥,避免感染风险。

疤痕明显程度是两种术式的关键差异点:

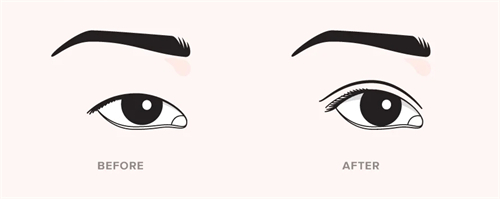

帕克法疤痕特征:

闭眼时仅见细线状痕迹

6个月后基本不可见

肤色融合度达95%以上

极少出现增生性疤痕

传统全切疤痕特点:

初期可见线性手术痕迹

3-6个月疤痕增生期

1年后转为浅白色细线

闭眼时可能仍有可见痕迹

约15%病例需疤痕干预

在改善持久性方面,传统全切因组织固定牢固,10年保持率达88%;帕克法则存在约12%的固定点松脱概率,可能需二次调整,但现代改良缝合技术已将此风险降至5%以下。

技术术前评估应包含:

皮肤弹性测试(捏起实验)

脂肪分布超声检测

眼睑肌力评估

对称度精细测量

动态表情模拟分析

术后护理核心注意事项:

72小时内冰敷控制肿胀

使用医用硅酮类疤痕护理产品

3个月内避免揉眼和剧烈运动

防晒保护(SPF30+以上)

补充维生素C和优质蛋白

定期随访(术后1周、1月、3月)

饮食方面应避免辛辣刺激食物,多摄入富含锌元素的海产品和抗氧化能力强的深色蔬菜,促进组织修复。

任何手术都存在潜在风险,两种术式的常见并发症包括:

共同风险:

血肿形成(发生率约2-3%)

暂时性睑外翻(1-2周自愈)

双侧不对称(早期常见)

感染(规范操作下<1%)

帕克法特有风险:

固定点松脱(改良技术后<5%)

重睑变浅(多发于3-6个月)

传统全切特有风险:

疤痕增生(约8-10%)

眼睑闭合不全(暂时性)

降低风险的关键在于:

选择有充足经验的专科医生

术前充分沟通预期改善

严格遵循术后护理指南

及时处理异常情况

合理使用辅助治疗(如激光退红)

建议求美者至少面诊2-3位技术好的眼部整形医生,比较手术方案和病例改善,实际选择与自身审美理念相符的医生合作。

总结而言,帕克法与传统全切双眼皮各有优势,没有肯定的好坏之分。理想的决策应建立在技术评估基础上,综合考虑个人眼部条件、预期改善和修复承受能力。随着整形技术的发展,两种术式都在不断优化,选择经验比较丰富的医生和正规医疗机构,才是获得满意改善的根本因素。