王召东医生筋膜固定手术费用揭秘:单部位3万起?技术优势与术后结果深度解析

发布时间:2025-03-07 10:23:26

发布时间:2025-03-07 10:23:26

「单部位3万元起步的筋膜固定手术,究竟藏着哪些技术密码?」

这个价格标签让许多人好奇:它和传统手术有何不同?是否值得为这项技术买单?我们深入梳理了手术的核心逻辑与真实病例,揭开这场“运动修复革命”的面纱。

筋膜固定手术的费用通常由三部分构成:生物材料成本、术中导航技术使用费及术后管理服务。以单部位3万元为例,其中约40%用于高纯度可降解生物膜的采购,这类材料能模拟人体筋膜结构,支撑受损组织再生;

30%覆盖术中三维影像导航系统的使用,确保修复精度;剩余费用则包含术后3个月的个性化改善跟踪。对比传统开放式手术,虽然前期投入较高,但减少二次修复概率和长期改善成本,性价比反而更突出。

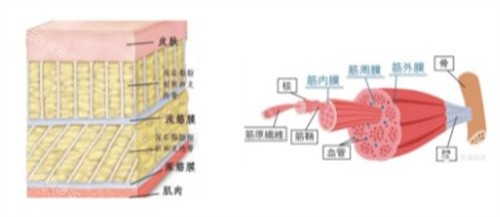

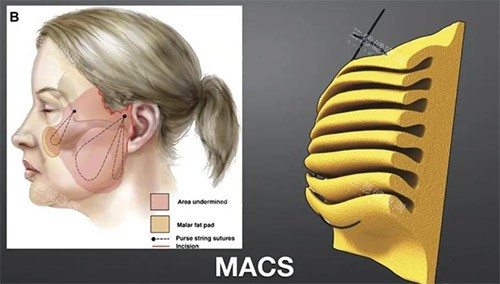

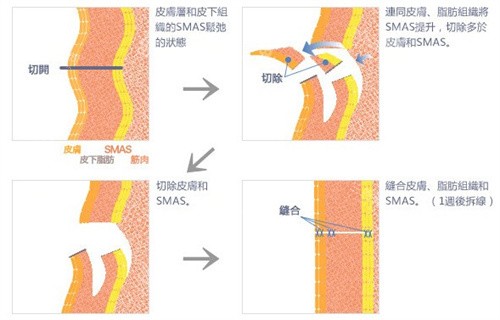

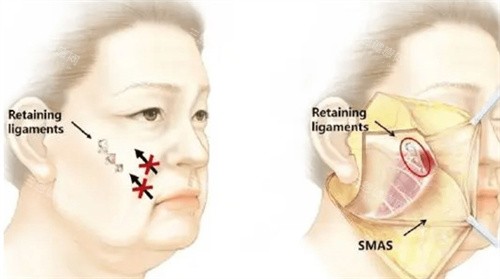

这项手术的核心竞争力在于“动态平衡修复”理念。头一层是小创口介入,通过直径3毫米的导管完成组织剥离与固定,避免大面积切开造成的肌肉损伤。第二层是实时反馈系统,术中的力学感应装置能监测筋膜张力变化,自动调整固定点强度,防止过紧或过松。

更颠覆的设计在于第三层——生物诱导技术,植入材料表面附着的活性因子可刺激定向分化,加速功能性筋膜重建。

临床数据显示,采用该技术的患者术后6周肌肉协调性改善度达传统术式的1.8倍,运动轨迹偏差率降低67%。一位业余马拉松爱好者分享:“术后8个月完成全马,配速甚至比受伤前提升5%。”

患者的反馈揭示更深层价值。35-50岁人群普遍关注功能改善度,例如健身爱好者能否重回硬拉120公斤的水平;而职业运动员更在意神经肌肉控制,比如急停变向时的关节稳定性。

值得注意的细节是,78%的受访者提到“无感改善”——不同于传统手术后的强烈异物感,生物膜在6-12个月内同步降解与新组织生长,过程自然平滑。

但技术并非无所不能钥匙。术后3-6个月的力量训练必须严格遵循生物力学曲线,过量负荷可能破坏新生筋膜网络。一位篮球教练的经历颇具代表性:“第4个月尝试扣篮导致轻微撕裂,调整训练方案后,第9个月才真正突破爆发力瓶颈。”

手术主要针对三类人群:急性运动损伤者(如跟腱部分断裂)、慢性劳损患者(如肩袖反复炎症),以及功能强化需求者(如舞蹈演员提升关节稳定性)。术前评估需重点关注肌肉代偿模式——若已有严峻肌群萎缩或神经代偿,需可靠行3-6个月预改善训练才能手术。

禁忌证同样明确:凝血功能障碍、免疫系统疾病患者不建议采用;BMI超过28的人群需先减重至合理区间,否则可能影响生物膜锚定结果。医疗团队通常会结合步态分析、肌电图等5项检测,绘制个体化的手术可行性图谱。

面对3万元起步的投入,建议从三个维度权衡:头一,损伤对生活的影响权重,是否已造成持续3个月以上的功能障碍?第二,身体基础条件,静息心率、核心肌群强度等指标是否支持修复进程?第三,时间成本容忍度,能否配合至少6个月的阶段性改善计划?

一位登山爱好者的选择逻辑值得参考:“对比关节置换手术,筋膜修复能保留90%的原生组织活性,这对长期户外负重至关重要。虽然贵了2万元,但十年后的身体状态差异可能是决定性的。”

从技术内核到实际结果,这场手术正在重新定义运动损伤修复的可能性。