单焦晶体只能看近吗?真相来了:单焦 / 双焦 / 三焦区别,这 2 类人适合

发布时间:2025-04-14 17:17:20

发布时间:2025-04-14 17:17:20

“医生,单焦晶体是不是只能看近处?那日常生活岂不是很麻烦?”门诊中,这类问题总被反复提及。要解答这个疑问,得先搞清楚人工晶体的分类逻辑。

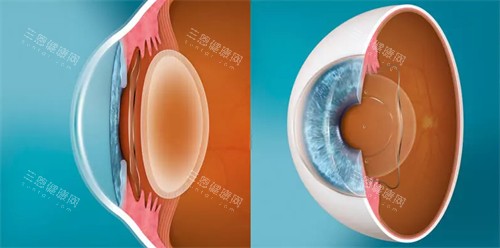

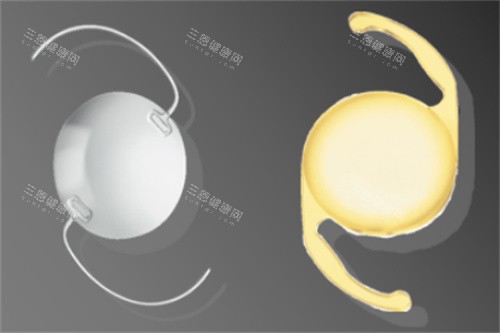

单焦晶体就像固定焦距的相机镜头,选择看远清晰,看近就需要戴老花镜;选择看近清晰,看远则要戴近视镜。这种“非此即彼”的设计,源于光学原理的局限性——单个焦点无法同时满足远中近全程视力需求。

技术特点:

模拟自然晶状体单焦点特性

光学区无分光设计,对比度优异

术后眩光发生率低于多焦晶体

临床数据:

95%患者术后裸眼远视力达1.0

近视力矫正依赖老花镜(约+2.00D)

夜间驾驶满意度高于多焦晶体患者

适用场景:

白天活动为主,对夜间视力要求高

角膜散光较大需联合其他手术

对视觉质量敏感的艺术工作者

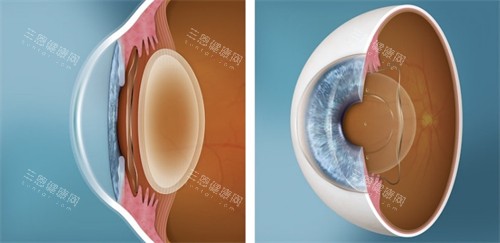

双焦晶体通过光学设计,将光线分为远、近两个焦点。如同自带两副眼镜,理论上实现看远看近自由切换,但实际操作中存在“视觉干扰”现象。

技术难点:

光线分配比例(如50/50或60/40)影响体验

中距离视力成为“三不管”地带

大瞳孔下可能出现光晕或虚影

患者反馈:

“看手机不用摘眼镜了,但看电脑屏幕要低头”

“晚上看霓虹灯会有重影,像喝了二两”

“比单焦方便,但不如想象中理想”

技术迭代:

新一代双焦晶体通过非对称衍射设计,将中距离视力纳入覆盖范围,但仍需神经适应期(通常3-6个月)。

三焦晶体在双焦基础上增加中距离焦点,宣称覆盖远中近全程视力。但“完善”背后隐藏着光学妥协:

性能参数:

远中近视力分配比约40/20/40

对比敏感度下降约15-20%

术后干眼发生率增加(因更复杂的光学设计)

临床争议:

部分患者反映“看哪都清楚,但看哪都不特别清楚”

暗环境下瞳孔扩大时,光学干扰更明显

对角膜高阶像差敏感者需谨慎选择

技术潮流:

可扩展景深型三焦晶体(EDOF)通过延长焦深,在保持全程视力的同时改善对比度,但价格较传统三焦晶体贵30-50%。

1.角膜条件复杂者

角膜散光>1.5D

角膜不规则(如圆锥角膜早期)

干眼症严峻患者

2.特殊职业需求者

精密仪器操作者

夜间驾驶频繁者

摄影/绘画等需要高对比度的职业

选择建议:

先做角膜地形图+波前像差检查

试戴不同晶体模拟镜片体验

与医生充分沟通生活方式需求

单焦、双焦、三焦晶体各有优劣,选择时需权衡视觉需求、眼部条件和经济预算。记住三个原则:

需求导向:日常用眼习惯决定选择方向

检查先行:精细数据支撑决策

长期思维:考虑未来10-20年视力变化

(注:本文所有建议基于当前医疗技术,具体方案需由专科眼科医生制定。)