非球面晶体和球面晶体区别有多大?从夜间视力到价格全解析,附术后体验实录

发布时间:2025-04-25 15:40:33

发布时间:2025-04-25 15:40:33

在人工晶体选择中,“非球面”与“球面”是高频词汇。两者虽仅一字之差,但在视觉质量、适用人群及价格上存在显著差异。本文结合光学原理、临床数据及患者真实反馈,解析两者的核心区别,并附术后体验实录,为患者提供决策参考。

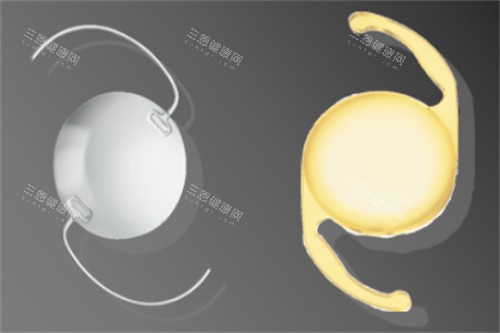

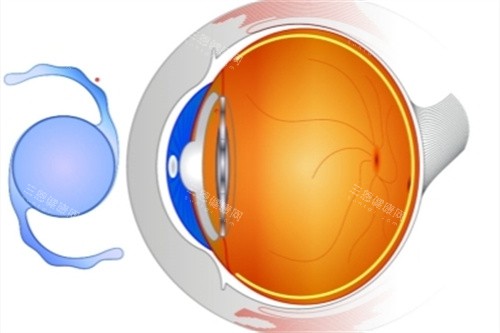

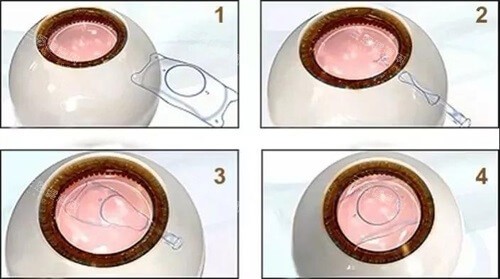

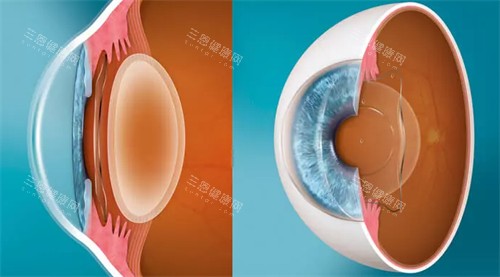

传统球面人工晶体的设计类似于老式眼镜片,前后表面呈规则球形。这种设计在光线通过时,边缘光线易因球面像差产生散射,导致夜间眩光、光晕或对比度下降。

非球面人工晶体通过优化表面曲率,模拟人眼自然晶状体的非对称形态。这种设计能减少球面像差,提升光线聚焦能力,尤其在暗光环境下,可显著改善视觉质量。

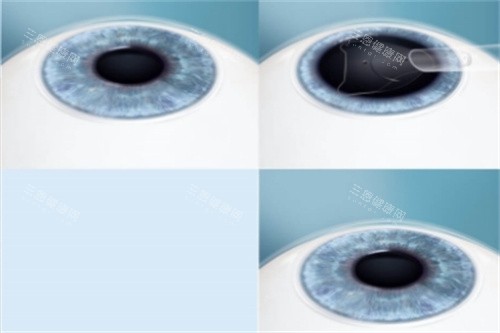

夜间驾驶、路灯周围的光晕、对向车灯的眩光,是球面晶体患者的高频困扰。临床对比显示,非球面晶体在暗光下的视觉表现更接近自然晶状体。

一位52岁男性患者的术后反馈印证了这一点:他因白内障植入球面晶体后,夜间开车时对向车灯的强光会引发明显眩光,甚至影响路况判断;改用非球面晶体后,眩光减轻,光晕范围缩小,夜间行车可靠感提升。

但需注意,非球面晶体的视觉优势需满足两个条件:瞳孔直径≥5mm、角膜像差较低。若患者角膜本身存在不规则散光,非球面设计可能无法完全发挥优势。

非球面晶体的价格普遍高于球面晶体,主要源于以下因素:

研发成本:非球面设计需通过精密计算优化曲率,生产难度更高。

材料升级:部分非球面晶体采用疏水性丙烯酸酯材质,生物相容性更优。

功能叠加:如蓝光过滤、预载式设计等附加功能,进一步推高价格。

以国内市场为例,球面晶体价格区间为1000-3000元,非球面晶体则从3000元起,高端型号可达万元以上。

优先选择非球面晶体的人群:

经常夜间活动者:如司机、夜间工作者。

对视觉质量要求高者:如摄影师、画家。

年轻患者:因术后使用时间长,非球面晶体可延缓像差累积。

可考虑球面晶体的人群:

预算有限者:球面晶体能满足基本视力需求。

角膜像差较高者:需结合角膜地形图定制晶体。

病例1:非球面晶体植入者(女,48岁)

术后3个月反馈:“白天视力清晰,夜间看路灯不再有刺眼光晕,但阴天或光线不足时,视力稍有下降。总体满意,尤其是开车时的可靠感提升明显。”

病例2:球面晶体植入者(男,65岁)

术后6个月反馈:“日常活动无碍,但夜间看霓虹灯会感觉光晕较大。考虑到价格差异,认为性价比可接受。”

病例3:非球面晶体植入者(女,35岁)

术后1年反馈:“作为设计师,对色彩敏感度要求高。非球面晶体让色彩还原更真实,但初期需适应眩光变化,约1个月后症状消失。”

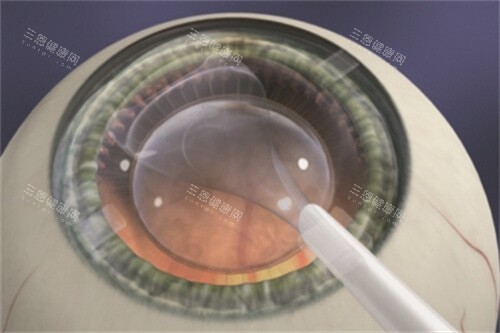

术前检查是关键:通过角膜地形图、波前像差仪等设备,量化评估眼部条件。

沟通需求优先级:若夜间活动频繁,非球面晶体是优选;若以居家为主,球面晶体可降低成本。

警惕“过度医疗”:部分机构可能夸大非球面晶体的优势,患者需结合自身条件理性决策。

人工晶体的选择需平衡技术优势与个体需求。非球面晶体在夜间视力上的提升有明确科学依据,但并非“越贵越好”。患者应通过专科检查明确眼部条件,与医生充分沟通,选择适合的方案。毕竟,手术的理想目标是改善生活质量,而非追求技术参数