人工晶体分为哪几种类型?一文看懂:单焦 / 双焦 / 三焦 / 散光矫正,附适用人群

发布时间:2025-05-27 17:34:47

发布时间:2025-05-27 17:34:47

人工晶体是眼科手术中替代或补充自然晶状体功能的重要医疗器械,广泛应用于白内障治疗及屈光矫正领域。随着技术发展,其功能已从单纯改善眼部视力进化为满足多样化视觉需求。本文将系统介绍单焦点、双焦点、三焦点及散光矫正型人工晶体的特性与适用人群,帮助患者根据自身情况理性选择。

单焦点人工晶体是更早投入临床应用的类型,其设计原理是通过单一焦点实现特定距离的清晰视力。这类晶体无法像自然晶状体那样调节焦距,因此患者术后通常需佩戴眼镜辅助近视力或中距离视力。

适用人群:

对远视力需求为主者,如退休后以户外活动、看电视为主的老年人;

预算有限或对手术结果要求基础的患者;

角膜条件不适合植入多焦点晶体者。

注意事项:

需明确告知患者术后可能需配镜,避免因期望落差引发纠纷。

双焦点人工晶体通过光学分区设计,同时提供远距离(如驾驶、观影)和近距离(如阅读、手机使用)的清晰视力。其技术核心在于光线分配比例,通常远视力占60%-70%,近视力占30%-40%。

适用人群:

希望减少眼镜依赖的中老年白内障患者;

职业需要频繁切换远近视距者,如教师、办公室职员;

角膜散光≤1.0D且无其他眼底病变者。

禁忌症:

夜间驾驶需求高者(可能因光晕影响健康);

对比敏感度要求严苛的特殊职业(如飞行员)。

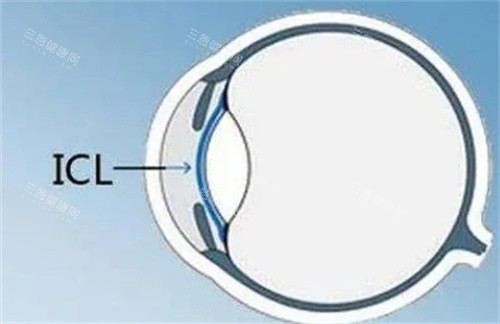

三焦点人工晶体在双焦点基础上增加中距离焦点(如60-80cm),覆盖日常用眼全场景。其采用衍射或折射技术,通过微小光学台阶实现光线精细分配。

适用人群:

追求高质量视觉的中青年患者(如IT从业者、艺术家);

合并老花眼的白内障患者;

角膜条件良好且无干眼症等并发症者。

风险提示:

术后可能出现短暂的光晕、眩光,需提前告知患者适应期管理策略。

散光矫正型人工晶体通过柱镜设计补偿角膜散光,其轴位标记需与术前生物测量结果严格匹配。研究显示,植入此类晶体可使术后残余散光降低至0.5D以下。

适用人群:

术前角膜散光≥1.5D的白内障患者;

需同时矫正散光与近视/远视的屈光不正者;

对夜间视力要求高者(如长途司机)。

技术要点:

需使用IOLMaster、Pentacam等设备精细测量角膜地形图,确保晶体轴位误差≤5°。

人工晶体选择需综合考量眼部条件、生活习惯及经济能力。例如:

单焦点晶体:性价比优选,适合视力需求单一者;

双焦点/三焦点晶体:提升生活质量,但需评估术后视觉干扰耐受度;

散光矫正型晶体:精细医疗代表,依赖术前精细测量。

术后管理共识:

所有类型晶体植入后均需:

避免揉眼、剧烈运动(术后1个月内);

定期复查(术后1天、1周、1月、3月);

遵医嘱使用降低炎症眼药水(如氟米龙滴眼液)。

人工晶体技术将持续向个性化、智能化方向发展。患者在选择时应与医生充分沟通,明确功能预期与风险承受能力,避免被过度商业化宣传误导。记住:适合的方案,永远基于科学的医学评估而非单一技术参数。