飞秒手术10年后亲身经历感受全纪录:视力清晰维持度很不错,没有什么后遗症

发布时间:2025-06-03 13:30:58

发布时间:2025-06-03 13:30:58

十年前那个夏天我摘掉眼镜时,窗外的树叶脉络都能看得一清二楚。如今站在阳台上看远处的路牌,依然和刚做完手术那会儿没什么差别。这些年总有人问我:“做完激光会不会反弹?”“夜里看东西会不会有光晕?”“老了会不会更麻烦?”今天就把这十年的真实感受摊开说说,给纠结的朋友们递个参考。

当年决定做手术纯粹是被眼镜折磨惨了——吃火锅镜片起雾、打球时鼻托压出红印、冬天进屋瞬间“失明”。可网上铺天盖地的传言让人心里打鼓:“切削角膜等于透支未来?”“十年后必定老花?”连查了三个月资料,询问了三位具有专长的眼科主管,确认角膜厚度达标、眼底状态健康后,才咬牙进了手术室。

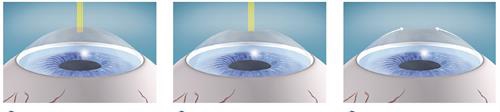

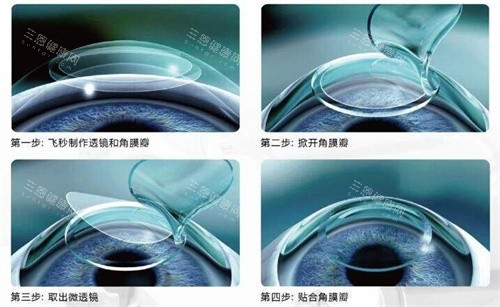

现在回想起来,更大的误区是以为术后视力会“突变”。其实刚做完那周看东西像隔着层水雾,复查时主管笑着比喻:“角膜就像被轻轻翻开的书页,总要给它时间自然贴合。”果然三个月后视觉质感越来越扎实,那种不用摸床头找眼镜的幸福感,谁体验谁知道。

很多人以为术后达到1.0就万事大吉,其实真正的考验在日常习惯。我特意保持着每年验光的习惯,数据更有说服力:术后三个月右眼1.2/左眼1.0,第五年双眼稳定在1.0,今年第十年查下来居然还有0.8+。主管说这属于正常波动范围,相当于40岁眼睛的自然调节能力变化,和手术本身没直接关联。

倒是意外收获了“用眼自律”的技能包。以前熬夜刷手机毫无顾忌,现在到点就自觉调低屏幕亮度。有次通宵赶方案后眼睛发酸,吓得我立刻预约检查,结果只是视疲劳——这手术倒成了督促健康用眼的“紧箍咒”。

先说夜间眩光问题。头两年开车时确实会觉得路灯带点星芒,但就像新相机镜头需要磨合期,半年后这种现象逐渐减轻。现在晚上出门除非刻意盯着强光看,基本没有不适感。至于干眼症,前六个月需要按时滴人工泪液,后来养成多吃深海鱼的习惯,现在眼睛湿润度反而比戴隐形眼镜时期更好。

更让我担心的是“十年后角膜变脆弱”的说法。去年爬山时树枝划到眼皮,去医院做了全方面检查,角膜地形图显示形态依然平整。主管指着检测仪说:“当年切削的角膜瓣早就自然愈合了,现在强度和原生组织没区别。”这番话算是给十年焦虑画了个句号。

见过朋友术后三年视力回退的实例,细问才知道他整天关灯玩手机。也遇到过检查后发现角膜太薄被劝退的病例。说到底,飞秒手术就像量身裁衣:术前二十多项检查不是走形式,而是筛出真正适合的人群。

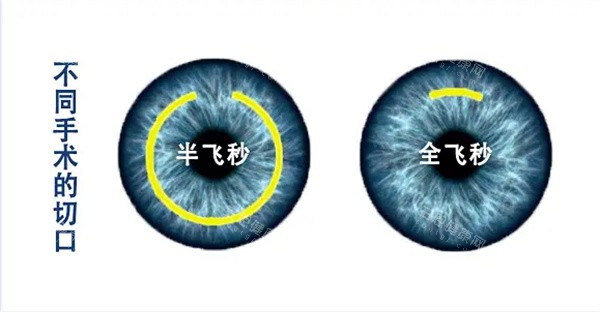

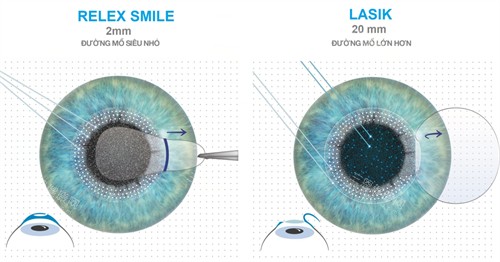

近来陪表妹做术前评估时发现,技术迭代比想象中还快。十年前我做的半飞秒需要制作角膜瓣,现在全飞秒的切口只有2毫米。不过主管反复强调:“设备再可靠也要看操作经验,就像同样的画笔在不同人手里结果天差地别。”

半飞秒激光手术:9800元起

采用分层切削技术,适合角膜形态规则人群

全飞秒激光手术:15800元起

小创口操作,改善周期较短

个性化定制手术:22000元起

根据角膜地形图数据调整激光路径

现在每天早晨睁眼就能看清闹钟数字,游泳时不用手忙脚乱找泳镜,看3D电影能轻松架两副眼镜——这些细碎的小确幸堆起来,远比手术费值钱得多。当然也有遗憾,比如术后三个月不能揉眼睛,让我戒掉了二十年的揉眼习惯;术后每年强制检查眼睛,反而提前发现了早期白内障倾向,算是因祸得福。

要是非让我用一句话总结,大概是:“手术给了眼睛重新出发的机会,但维护视力是场长期马拉松。”十年前那台手术不是终点,而是教会我如何与眼睛温柔相处的起点。