跃无极与新无极人工晶体不错PK:散光矫正/多焦设计/轴向稳定谁更强?一文终结选择困难症!

发布时间:2025-06-13 14:18:58

发布时间:2025-06-13 14:18:58

【跃无极和新无极人工晶体比较】是白内障及老花眼患者在选择人工晶体时的高频疑问。

随着眼科技术迭代,人工晶体已从单焦点时代迈入散光矫正、多焦设计、轴向稳定等“型”阶段,但不同品牌的技术侧重点差异显著。

本文将从散光矫正能力、多焦视觉质量、轴向稳定性三大核心维度,结合临床数据与患者反馈,深度解析跃无极与新无极人工晶体的技术差异,助您比较准匹配需求!

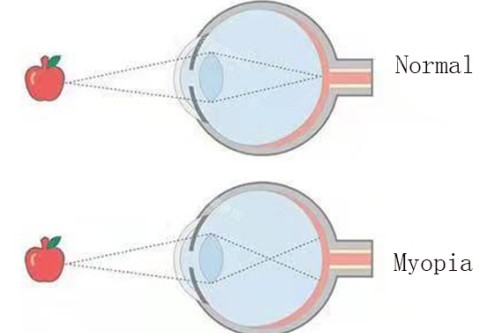

散光是白内障患者术后视力不佳的常见原因,而散光矫正型人工晶体(Toric IOL)可有效解决这一问题。

跃无极人工晶体:采用动态旋转补偿技术,其散光矫正范围覆盖0.75D-6.0D,适配中高度散光患者。

临床数据显示,术后3个月内晶体轴向偏移量平均≤2°,散光残留量≤0.5D,尤其适合角膜散光形态复杂的患者。一位角膜散光3.5D的患者术后反馈:“术后第二天远视力达1.0,夜间看路灯无光晕,散光完全消失。”

新无极人工晶体:主打宽范围散光矫正,覆盖0.75D-5.0D,并针对低度散光(≤1.5D)优化了晶体边缘设计,减少眩光干扰。

但需注意,其散光矫正精度略低于跃无极,术后散光残留量可能达0.75D。一位术后患者表示:“远视力清晰,但夜间看手机时仍有轻微重影。”

对比结论:

中高度散光、追求比较准矫正的患者,跃无极更具优势;

低度散光、对眩光敏感的患者,新无极的边缘优化设计更友好。

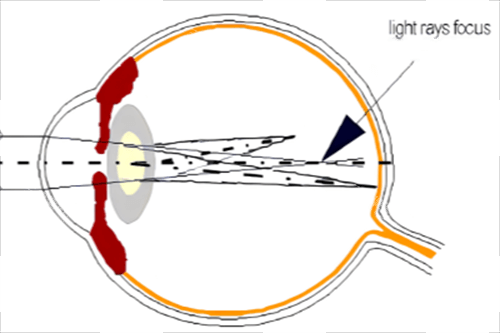

多焦人工晶体通过分光技术实现远、中、近视力兼顾,但不同品牌的光能分配策略差异显著。

跃无极人工晶体:采用三焦点衍射设计,将40%光能分配给远视力、30%给中视力、30%给近视力,中视力(60-80cm)清晰度优于传统双焦点晶体。

临床研究显示,术后患者中视力达0.8以上的比例达85%,适合需要频繁使用电脑的中年患者。一位45岁程序员术后分享:“看电脑、开车、读书都不需要眼镜,视觉过渡自然。”

新无极人工晶体:主打连续视程技术,通过延长焦深实现远中近连续视力,但光能分配更倾向于远视力(约60%),近视力(≤40cm)清晰度略逊于跃无极。

一位术后患者反馈:“远视力较好,但看手机时需稍远距离,否则字迹模糊。”

对比结论:

需平衡远中近视力、尤其关注中视力的患者,跃无极更适配;

以远视力为主、对近视力要求不高的患者,新无极的连续视程技术更省心。

人工晶体的轴向稳定性直接影响术后长期结果,尤其对散光矫正型晶体至关重要。

跃无极人工晶体:采用C襻设计,通过四点固定增强晶体与囊袋的贴合度,术后1年轴向偏移率<3%。一项5年随访研究显示,其散光矫正结果持久性达92%,适合长期用眼需求高的患者。

新无极人工晶体:使用改良L襻设计,初期稳定性良好,但术后1年轴向偏移率约5%,散光矫正结果持久性略低于跃无极。一位术后3年的患者表示:“初期视力比较不错,但近期发现夜间视力略有下降,可能与晶体轻微偏移有关。”

对比结论:

追求长期稳定性、减少二次手术风险的患者,跃无极更值得信赖;

短期内无频繁用眼需求、可接受定期复查的患者,新无极的短期结果仍可满足需求。

年龄因素:

跃无极适合40-65岁、需兼顾工作与生活的患者;

新无极更适合65岁以上、以远视力需求为主的患者。

职业因素:

程序员、设计师等需频繁切换视距的职业,跃无极的中视力优势更明显;

司机、户外工作者等需远视力优先的职业,新无极的连续视程技术更适配。

生活习惯:

夜间活动多、对眩光敏感的患者,跃无极的动态旋转补偿技术可减少光干扰;

日常以阅读为主、对近视力要求高的患者,需谨慎选择新无极。

跃无极的局限性:

对角膜散光形态要求较高,不规则散光患者可能需联合角膜地形图引导手术;

三焦点设计可能导致夜间对比敏感度下降,暗光环境视力略逊于单焦点晶体。

新无极的局限性:

连续视程技术可能牺牲部分近视力清晰度,对精细操作(如穿针引线)支持不足;

轴向稳定性稍弱,术后需严格遵医嘱避免剧烈运动。

明确需求:优先解决散光、多焦视力还是长期稳定性?

评估风险:能否接受术后眩光、光晕或视力波动?

询问医生:结合角膜条件、眼轴长度等个性化数据制定方案。

【跃无极和新无极人工晶体比较】的核心在于技术侧重点与患者需求的匹配度。

跃无极以散光矫正比较准、中视力清晰、轴向稳定见长,适合追求“型”视觉结果的患者;

新无极则以连续视程、操作简便为优势,适合对近视力要求不高、偏好长期省心的用户。

更终选择前,建议通过术前生物测量(如IOLMaster)模拟术后视力,并与医生充分沟通,才能找到更适合自己的“第二双眼睛”。