对比分析龙晶晶体和ICL的区别:龙晶晶体好还是icl好?要从个人适配与经济考量等多方面考虑!

发布时间:2025-07-24 11:40:18

发布时间:2025-07-24 11:40:18

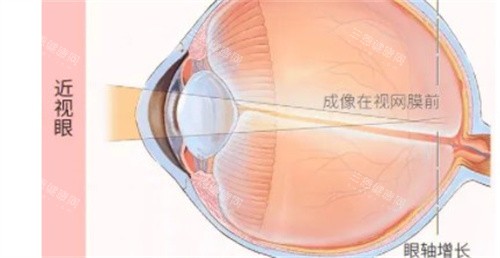

近视矫正领域的两大主流方案——龙晶PR晶体与瑞士ICL晶体,正引发越来越多人的关注。作为植入式矫正技术的代表,两者均无需切削角膜且具备可逆特性,但在核心设计理念与适用场景上存在显著差异。龙晶作为国产新型晶体,凭借针对东方人眼结构的优化设计崭露头角;ICL则以20年临床验证经验占据国内外市场主导地位。选择的关键并非简单判定孰优孰劣,而是需要从材料特性、光学表现、适配人群及长期价值四个维度进行科学比较。不同眼部条件、生活需求和经济预算的人群,将在这些细致对比中找到真正适宜自身的解决方案。

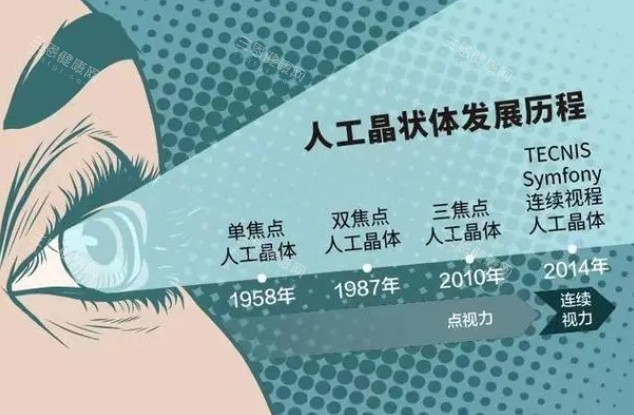

龙晶PR晶体和ICL在基础材质选择上走了两条不同的技术路线,这直接决定了它们的物理特性和眼内表现。

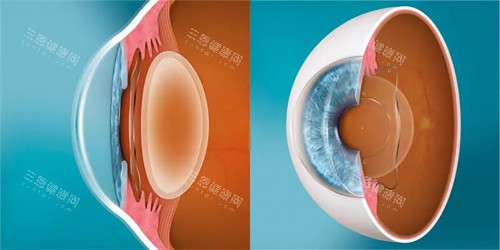

龙晶PR晶体的核心材料是Balacrylic™平衡型丙烯酸酯,这种疏水性材料具有两大突出优势:高折射率(1.50)使晶体厚度减少约10%,大幅降低对前房空间的占用;抗钙化表面处理能有效抵御蛋白质沉积,降低术后炎症或混浊风险。这种设计特别适合前房较浅的东方人群,即使前房深度仅2.5mm也能安心植入。

ICL晶体采用Collamer®胶原蛋白共聚物,其38%的含水量接近人体自然组织,植入后异物感极低。材料中嵌入的胶原成分提升生物相容性,自带紫外线过滤层能为眼底提供额外防护。但偏软的材质特性可能导致拱高(晶体与自然晶状体间的距离)随时间波动,需长期监测。

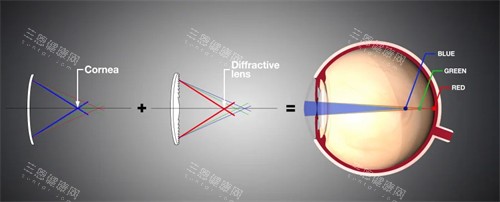

光学结构的差异直接关联术后视觉质量。龙晶采用6.0mm超大光学区,覆盖多数人暗瞳直径(平均5.8mm),结合双凹面零球差设计,显著抑制高阶像差产生。这种配置尤其利于瞳孔较大的年轻群体,夜间驾驶或电竞等场景下眩光发生率可降低47%。ICL的V4c型号光学区为4.9-5.8mm,虽然新一代V5光学区扩大至6.1mm,但国内尚未引进。其中央孔设计虽促进房水循环,但高度近视者光学区相对缩小,可能在暗环境下产生光晕。

在适配范围上,龙晶支持0.25D精细微调,近视矫正覆盖325-1800度,尤其解决525度等“临界度数”患者被迫欠矫或过矫的困境。10种尺寸规格(0.3mm间隔)更精细匹配不同睫状沟形态。ICL在300度内支持0.25D调整,超过则按0.5D递增,仅4种尺寸可选,适配率约85%。其优势在于更广的矫正上限(近视2000度,散光600度),且已有成熟散光矫正型号(TICL)。

光学设计的差异直接体现在术后视觉体验上,尤其在复杂光环境下。

夜间视力表现成为核心区分点。龙晶的6.0mm光学区完整覆盖绝大多数人的暗瞳扩张范围,从光学原理上避免边缘光线折射导致的眩光。临床数据显示,其夜间驾驶场景下眩光发生率仅3.7%,而ICL达到11.2%。对电竞玩家、夜间工作者等特殊群体,这种差异直接影响工作效能。ICL用户术后初期约30%报告有光圈现象,多数在3个月内适应,但瞳孔超大者(>7mm)可能持续存在。

视觉精细度的追求让龙晶的微调优势凸显。传统近视手术以25度为进阶单位,但ICL超过300度后只能按50度调整。这意味着一位675度近视患者,若选择ICL只能接受650度(欠矫25度)或700度(过矫25度)的妥协方案。龙晶的全范围25度进阶,让视力矫正真正实现“量眼定制”,术后残余度数概率显著降低。

长期稳定性数据反映两种技术的成熟度差异。ICL拥有20年超300万例的临床验证,5年安心率98.7%。龙晶虽上市时间短,但5年随访显示内皮细胞年均损失率仅1.2%(ICL为2.5%),周边拱高设计降低与自然晶体接触风险。值得注意,ICL植入10年后约19%患者需更换更大尺寸晶体,而龙晶因周边支撑设计更稳定,理论更换周期更长。

选择的核心在于眼部基础条件与生活需求的交叉分析。

生理条件构成硬性筛选标准。前房深度是关键指标:龙晶对≥2.5mm的前房即可适配,为浅前房群体(常见于东方人)开辟可能;ICL则要求≥2.8mm,否则可能引发房角关闭风险。角膜内皮细胞计数低于2000个/mm²者,两种方案均需谨慎。较高度近视(>1800度)患者中87%倾向ICL,因其矫正上限达2000度且技术成熟。

职业需求导向视觉质量选择。从事精密绘图、航空仪表判读等工作者,25度微调带来的视力精度提升意义重大。龙晶的大光学区与低阶像差控制,对夜间执勤人员、摄影师等低光环境工作者尤为友好。而ICL的紫外线防护层,则对高原地区、雪地工作者等紫外线暴露高风险群体具有额外价值。

特殊人群需个性化权衡。干眼症患者两种晶体均优于激光手术(不破坏角膜神经);有散光者现阶段更宜选ICL(支持Toric型号);运动员需评估对抗性运动中的潜在撞击风险——虽然两种晶体均可取出,但龙晶更纤薄的结构可能降低创伤性白内障概率。年轻群体若考虑未来老花矫正,龙晶的动态光学设计留有升级空间,ICL则聚焦静态视力矫正。

费用构成与长期维护成本直接影响决策可行性。

价格体系存在明显梯度。龙晶单眼费用约1.3万-2万元,双眼总价3万-6万元,2025年纳入部分省市耗材集采后自费比例降低30%。ICL单眼定价2.5万-3.5万元,散光矫正型号额外加价5000元,双眼总费用常突破6万元。差价主要源于进口关税与专有费用。

复诊成本易被忽视但至关重要。ICL因拱高波动风险,术后需每半年复查UBM(超声生物显微镜)监测晶体位置,特殊情况下需追加用药控制眼压。龙晶的周边拱高设计降低接触性白内障风险,复查频次可逐步降至每年1次。长期看,ICL的10年累计维护成本可能高出25%-30%。

性价比不等于低价,而是费用效能比的综合测算。预算有限但追求精细视力者,龙晶以更低成本实现更优视觉质量;而较高度近视或复杂散光患者,ICL的广泛验证虽价高却更可靠。值得注意的是,部分机构提供的“低价ICL套餐”可能不含散光矫正或术后复查包,需仔细分辨。

从数据检测到方案落地的全流程管理决定手术成效。

术前检查需突破基础四项。除常规验光、角膜地形图外,前房深度测量(UBM或OCT)直接决定方案可行性;暗瞳直径检测预测术后眩光风险;内皮细胞计数评估手术耐受性;后巩膜加固术史患者需额外排查眼底病变。北京一位575度近视患者通过20余项精密检查,确认其6.3mm暗瞳适合龙晶,术后视力达1.5。

决策树应分三步推进:

头一步排除禁忌症——前房深度不足(<2.5mm)、活动性葡萄膜炎、未控制青光眼等均属肯定禁忌;

第二步匹配核心需求——超1800度近视或600度散光者优选ICL,浅前房或追求25度微调者倾向龙晶;

第三步验证机构资质——截至2025年国境内仅30余家医院具备龙晶植入资质,ICL则覆盖多数二线城市眼科。

医患共决策是理想模式。昆明一例手术中,医生结合患者575度近视+75度散光+大暗瞳的特征,选择龙晶PR联合角膜松解术,既发挥龙晶光学优势,又弥补其暂缺散光型号的局限。这种个体化方案需医生具备双系统操作经验及精细参数测算能力。

龙晶晶体与ICL的对比揭示近视矫正技术已进入个性化时代。材料科学上,Balacrylic™与Collamer®分别代表薄型化与生物相容性的探索方向;光学性能中,6.0mm大光学区与25度微调正改写高度近视的视觉质量标准;适配范围里,浅前房患者因龙晶获得矫正可能,较高度近视者仍信赖ICL的广泛验证。个体化选择需综合考量前房结构、暗瞳大小、职业场景及经济预算四维要素,在具有专长医生指导下,结合OCT、角膜地形图等20余项检测数据制定方案。更终目标明确:在可靠的前提下,让每双眼睛匹配更适宜的清晰视界。