近视手术五年我后悔了|过来人血泪经验!分享术后5年这些变化&3个隐藏风险

发布时间:2025-08-04 15:06:28

发布时间:2025-08-04 15:06:28

五年前,我戴着700度的眼镜,在“摘镜”广告和身边朋友的双重影响下,走进了手术室。如今,当被问及“后悔吗”,我的答案比想象中复杂——手术确实让我摆脱了眼镜的束缚,但也带来了意想不到的长期影响。这篇文章不是劝退指南,而是想用真实经历告诉你:近视手术不是“一劳永逸”的终点,而是一场需要长期管理的视觉健康挑战。

视觉质量:从“清晰”到“真实”的落差

手术当天摘掉纱布的瞬间,国内外像被擦亮的玻璃——远处广告牌的字迹、树叶的纹路都清晰可见。但这种“超清”感在三个月后逐渐消退,取而代之的是一种微妙的“失真”:夜间看路灯会出现光晕,阴天时视线比戴眼镜时更模糊,看电子屏幕超过两小时容易眼疲劳。医生解释这是角膜切口愈合后的正常反应,但这种“不够较好”的视觉体验,让我偶尔怀念戴眼镜时“稳定”的清晰感。

生活习惯:被迫养成的“护眼强迫症”

术后头一年,我严格遵循医嘱:每天滴人工泪液4次、避免揉眼、减少近距离用眼。但随着时间推移,这些习惯逐渐内化为本能——电脑工作每40分钟必远眺10分钟,手机屏幕亮度永远调至更低,包里常备防蓝光眼镜和蒸汽眼罩。比较夸张的是,有次朋友聚会玩剧本杀,我因盯着剧本超过1小时突然流泪,被调侃“比老年人还脆弱”。这种“小心翼翼”的生活方式,是术前从未预料到的。

心理变化:从“自信”到“焦虑”的摇摆

摘镜初期,我享受着化妆不卡粉、运动不扶镜的便利,甚至因外貌改变获得更多社交机会。但两年后,当身边出现“术后十年视力回退”的病例,我开始频繁自测视力:看车牌是否模糊?看手机是否需要眯眼?这种焦虑在每年复查时达到顶峰——尽管医生反复强调“视力稳定”,我仍会盯着验光单上的小数点后两位数字反复推敲。

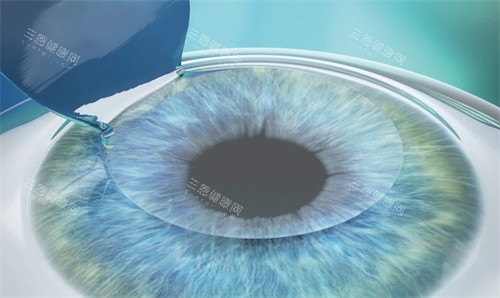

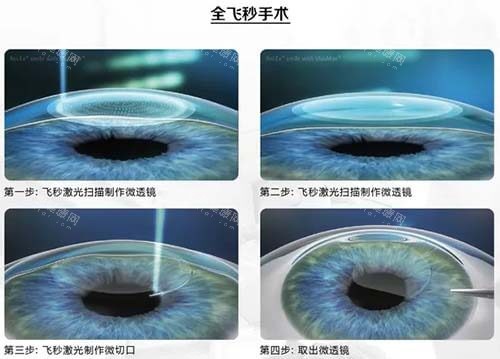

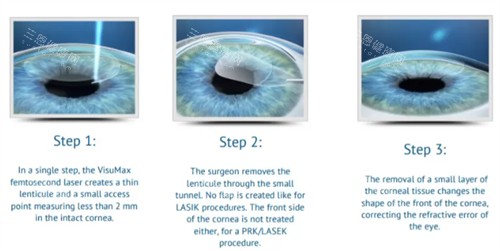

风险1:干眼症可能伴随长期

术前检查时,医生提到“术后短期干眼”,但未强调其持久性。我的真实体验是:术后前三个月需依赖人工泪液,一年后症状减轻,但至今仍存在“晨起眼干”“长时间用眼后异物感”等问题。查阅文献发现,全飞秒手术因切口小,干眼发生率低于半飞秒,但仍有约30%患者术后一年存在干眼症状(数据来源:《我国激光角膜屈光手术临床诊疗医师共识》)。对于本身有干眼倾向或长期佩戴隐形眼镜的人,这一风险需重点评估。

风险2:夜间视觉异常比想象中更普遍

术后半年,我初次在夜间开车时发现:对向车灯的光晕像“天使光环”般扩散,红绿灯边缘出现重影。这种“夜视力下降”在暗光环境下尤为明显,曾因误判路况险些发生事故。医生解释这是角膜切口导致的高阶像差增加,属于个体差异而非手术失败。但数据显示,约20%-40%的近视手术患者会经历不同程度的夜间视觉干扰(《Ophthalmology》期刊研究),这一风险在术前沟通中常被轻描淡写。

风险3:二次矫正不是“后悔药”

术后三年,因长期用眼过度,我的右眼视力回退50度。当询问二次手术时,医生泼了冷水:角膜厚度已接近下限,再次手术可能引发角膜扩张等严峻并发症。这打破了我“视力不好可重做”的侥幸心理。事实上,角膜屈光手术是不可逆的,术前需通过角膜厚度、形态等20余项检查评估“余量”,而这一信息在营销话术中常被弱化。

术前评估比“手术类型”更重要:不要盲目追求“全飞秒”“半飞秒”等名词,重点检查角膜厚度、泪液分泌量、暗光下瞳孔大小等指标,这些直接决定手术可行性和长期风险。

接受“不不错”的视觉:术后可能出现光晕、干眼等副作用,需提前做好心理建设——手术目标是“功能矫正”而非“较好视力”。

术后管理是长期课题:视力稳定不代表一劳永逸,需定期复查角膜地形图、眼压等指标,尤其警惕用眼过度导致的回退风险。

五年过去,我仍会偶尔后悔:如果当初选择更保守的RGP角膜塑形镜,是否不用承受这些长期困扰?但更多时候,我感激手术带来的便利——它让我看清了国内外的细节,也让我懂得了更珍惜眼睛的健康。近视手术没有“较好答案”,但通过充分知情和理性决策,我们可以找到适合自己的选择。