青海白内障手术免费政策全解析:政策内容|申领条件与流程|定点医院等热点信息一文讲解清楚!

发布时间:2025-08-15 14:16:11

发布时间:2025-08-15 14:16:11

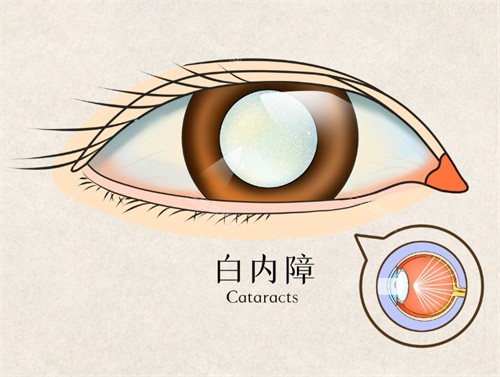

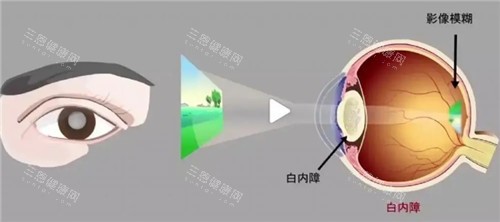

在青海高原地区,强烈的紫外线照射使白内障成为困扰当地居民的高发眼疾。为减轻贫困群体就医负担,青海近年来持续推进白内障免费手术项目,通过""高原白内障复明工程""等公益计划,累计为超过四千名患者点亮光明。这项政策如何落地?谁能受益?本文将深度剖析政策细节与实施现状。

青海白内障免费手术并非单一政策,而是由多个公益项目共同支撑的医疗救助体系。其中高原白内障复明工程作为核心项目,四年来联合多家基金会为4525名患者实施免费手术,直接减免医疗费用153万元。该项目采用""一个城市两院""医疗布局,以西宁爱尔眼科医院为核心实施机构,同时辐射州县基层医疗机构。

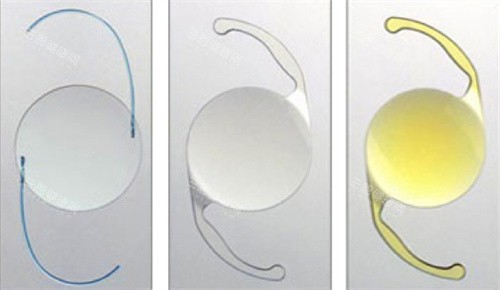

2025年政策覆盖范围明显扩大,从原先仅针对低保户、五保户等特困群体,延伸至部分低收入家庭。这意味着更多处于贫困线边缘的家庭有机会获得救助。值得注意的是,免费项目不仅包含基础手术费用,还涵盖术前检查、指定型号人工晶体及术后复查等全流程服务。

免费手术申请需满足双重审核标准。患者需持本地户籍证明,同时提供由民政部门认定的贫困证明材料,如低确保、特困人员供养证或社区出具的收入证明。医疗方面则需经县级及以上医院确诊符合手术指征,且无重度全身性疾病。

实际操作中采用三阶审核机制:患者先在定点医院建档并领取免费筛查表;经眼科医生确认手术必要性后,持申请表返回社区办理贫困认证;然后由民政部门与医疗团队联合终审。玉树州等偏远牧区开通绿色通道,牧民可通过流动医疗队现场初筛,显著缩短审核周期。

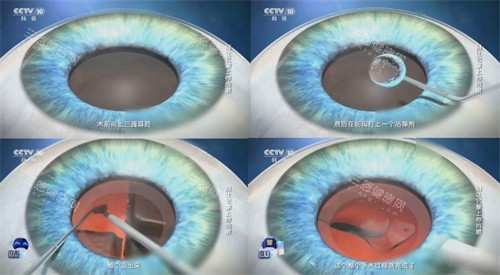

西宁爱尔眼科医院作为省级核心实施机构,配备进口超声乳化仪等新型设备,其白内障科被列为特色专科。该院年均完成超千例免费手术,针对高原患者特点制定个性化方案,对高海拔强紫外线导致的晶体混浊具有丰富处置经验。

州县层面则形成分级诊疗网络:玉树州人民医院依托北京援青医师团队,年手术量超500例;格尔木市人民医院设立专项服务窗口;海东市则通过""光明行""项目定期开展集中手术。这些机构均实现从挂号到手术的一站式服务,牧区患者还能享受术后上门随访。

在化隆县,牧民马秀花的故事印证了政策实效。2020年她在免费项目中完成右眼手术,三年后再度接受左眼治疗,如今能独立照料牲畜。类似实例在湟源县、大通县等地屡见不鲜,术后视力修复至0.8以上的患者占比约七成,部分劳动能力改善者显著改善了家庭经济状况。

项目特别重视防治结合。医疗团队携带便携式筛查设备深入海拔4000米以上地区,建立筛查-治疗-科普全链条机制。除白内障外,同步开展翼状胬肉手术1063例,并为糖尿病眼底病变等高危人群建立健康档案,从源头减少致盲风险。

政策内免费手术采用统一指定的基础型人工晶体,而自费患者可选择多焦点晶体等高端型号。在服务流程上,免费手术通常需要配合项目集中实施周期,急诊需求可能需选择常规诊疗。值得注意的是,部分复杂病例若需特殊术式,可能超出免费项目覆盖范围。

对经济条件有限但不符合免费标准的群体,州县医院提供梯度收费方案。例如格尔木市人民医院的基础手术费用控制在3000-5000元,较沿海地区低约40%。同时医疗保险报销比例可达50%-80%,结合慈善补助后患者自付部分可降至千元以内。

2025年启动的""关爱三江源眼健康行动""标志政策进入新阶段。该项目将手术救助与人才培养结合,通过""北京医师+本地医护""的传帮带模式,提升州县自主诊疗能力。同时扩大病种覆盖范围,将糖尿病视网膜病变等致盲性疾病纳入筛查体系。

针对交通不便的牧区,流动医疗车巡诊频率从每季度一次增加到每月一次。更值得关注的是审核机制的智能化改进,通过医疗大数据平台实现贫困资格线上核验,让偏远地区群众少跑三百公里山路成为现实。

当70岁的藏族老人术后看清孙子的笑脸,当牧民用改善的视力守护羊群,这些画面诠释着免费医疗政策的人文温度。青海用四年时间证明:在高原播撒光明,不需要要头部设备与精细技术,更需要让医疗资源翻越崇山峻岭的决心。随着政策覆盖网越织越密,将有更多眼睛在雪域高原见证生活的色彩。