牙齿内壁掉了一块舔着难受?可能是牙结石或龋齿,对症治疗是关键!

发布时间:2025-11-09 00:00:00

发布时间:2025-11-09 00:00:00

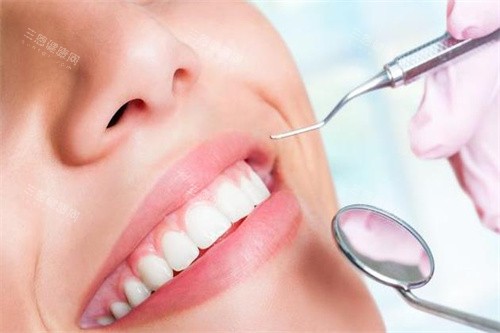

比较近有位朋友向我诉苦,说吃饭时突然感觉牙齿内壁掉了一块,用舌头舔着特别不舒服,像是有个缺口一样。这种情况其实并不少见,很多人都会遇到类似的问题。那么,牙齿为什么会突然掉一块呢?

牙齿掉块通常有两种常见原因:一是牙结石脱落,二是牙齿本身出现了龋坏。牙结石是长期堆积在牙齿表面的钙化物质,质地较脆,有时会自行脱落或在外力作用下剥落。而龋齿则是牙齿组织被细菌侵蚀破坏,导致牙齿结构变得脆弱,容易崩裂。

这两种情况虽然都会让牙齿出现缺损,但性质和重度程度却大不相同。牙结石脱落一般不会对牙齿本身造成伤害,只是会让牙齿表面变得粗糙;而龋齿导致的牙齿缺损则意味着牙齿已经受到了实质性损害,需要及时处理。

当你发现牙齿掉了一块,首先要做的是判断这到底是什么情况。这里有几个简单的方法可以帮助你初步判断:

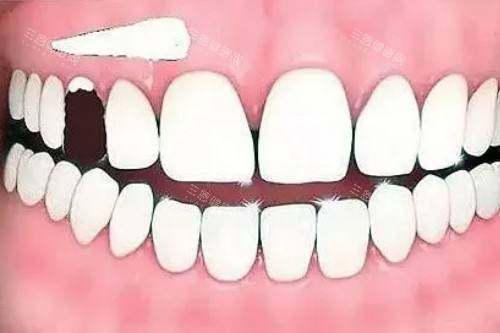

观察掉落的碎片:牙结石碎片通常呈黄白色或棕黄色,质地较脆,表面粗糙;而牙齿碎片则更接近牙齿本身的颜色,质地较硬。

检查牙齿缺损处:如果是牙结石脱落,缺损处会感觉比较光滑,牙齿本身没有明显损伤;如果是龋齿,缺损处可能会有黑色或褐色痕迹,牙齿结构明显受损。

感受症状:单纯的牙结石脱落一般不会引起疼痛,比较多就是舌头舔着不舒服;而龋齿导致的牙齿缺损可能会伴随冷热敏感或轻微疼痛。

回忆日常习惯:如果你平时口腔卫生不太好,很少洗牙,那么掉落的很可能是牙结石;如果你经常吃甜食,又不太注意刷牙,龋齿的可能性就更大。

当然,这些只是初步判断方法,比较比较准的诊断还是需要可靠医生通过检查来确定。

如果确认掉的是牙结石,那相对来说问题不大。牙结石脱落其实是个"好现象",说明你口腔内的"垃圾"正在减少。不过,这并不意味着可以掉以轻心。

牙结石脱落后,牙齿表面会变得粗糙,更容易堆积新的牙菌斑和食物残渣。这时候你需要:

加强口腔清洁:每天至少刷牙两次,使用牙线清洁牙缝,饭后及时漱口。

注意饮食:减少粘性食物和甜食的摄入,这些食物容易附着在牙齿表面。

定期洗牙:建议每半年到一年做一次可靠洁牙,干净清除牙结石。

观察牙龈状况:牙结石脱落有时会伴随轻微出血,这是正常的。但如果出血持续或牙龈红肿明显,就需要及时就医。

记住,牙结石不是自己掉一点就完事了,口腔内其他地方可能还有大量牙结石堆积,比较好找时间做个多方面检查。

如果掉的是牙齿本身,那就比较麻烦了,这意味着牙齿已经出现了实质性损伤。龋齿导致的牙齿缺损需要及时处理,否则问题会越来越重度。

根据龋齿的程度不同,处理方式也有所区别:

浅龋:如果只是牙齿表面轻微缺损,可能只需要简单补牙就可以解决问题。

中龋:当龋坏已经深入到牙本质层,需要进行干净的清理和充填治疗。

深龋:如果龋坏接近或已经伤及牙髓,可能就需要做根管治疗了。

无论哪种情况,都建议尽快就医。拖延治疗只会让问题变得更复杂,治疗过程也会更痛苦。有些人觉得牙齿掉一小块不痛不痒就不管它,这是非常错误的观念。牙齿缺损处会继续积累食物残渣和细菌,加速龋坏进程,比较终可能导致牙齿大面积损坏甚至需要拔除。

预防永远比治疗更重要。想要避免牙齿掉块的情况发生,平时就要做好口腔护理:

正确刷牙:每天至少刷牙两次,每次不少于两分钟。使用含氟牙膏,采用巴氏刷牙法。

使用牙线:牙缝是牙刷难以清洁到的死角,每天至少使用一次牙线。

控制饮食:减少碳酸饮料、甜食和酸性食物的摄入,这些都会腐蚀牙齿。

定期检查:即使没有明显症状,也建议每半年做一次口腔检查。

戒烟限酒:吸烟会加速牙结石形成,过量饮酒也会损害口腔健康。

注意牙齿异常:如果发现牙齿敏感、疼痛或有异物感,要及时就医不要拖延。

特别提醒有夜磨牙习惯的朋友,长期磨牙会导致牙齿过度磨损,建议使用咬合垫保护牙齿。

当你发现牙齿掉了一块,在就医前可以采取一些临时措施:

保持口腔清洁:用温水轻轻漱口,清除口腔内的食物残渣和碎片。

避免刺激:暂时不要用患侧咀嚼,避免冷热刺激。

保存碎片:如果掉的是牙齿本身,尽量找到碎片并保存在生理盐水或牛奶中,就医时带给医生。

临时保护:可以用医用蜡或口香糖(无糖)暂时覆盖缺损处,减少舌头刺激。

止痛处理:如果有疼痛,可以服用常规止痛药,但不要将药物直接放在牙龈上。

这些只是临时措施,不能替代可靠治疗。即使症状缓解了,也建议尽快就医检查。

去看牙医前做好充分准备,可以让就诊更顺利:

记录症状:详细记录牙齿出现问题的时间、诱因、症状变化等信息。

准备问题:提前想好要了解医生的问题,比如可能的原因、治疗方案、后续护理等。

了解病史:准备好自己的口腔病史和全身疾病史,有些系统性疾病会影响牙齿治疗。

调整心态:很多人对看牙有恐惧心理,提前做好心理建设,告诉自己早治疗早轻松。

选择时间:尽量选择自己状态较好的时间段就诊,避开工作紧张或身体不适的时候。

保持口腔清洁:就诊前刷牙漱口,但不要过度清洁以免影响医生判断。

记住,医生是你的健康伙伴,有任何疑问或担忧都可以坦诚沟通。

很多人不知道,牙齿健康与全身健康密切相关。口腔问题不仅影响吃饭说话,还可能引发或加重其他疾病:

心血管疾病:口腔细菌可能进入血循环,增加心脏病风险。

糖尿病:牙周病与糖尿病相互影响,控制口腔健康有助于血糖管理。

呼吸系统:口腔细菌可能被吸入肺部,导致肺炎等呼吸系统感染。

妊娠并发症:孕妇牙周病可能增加早产和低体重儿风险。

消化系统:牙齿不好影响咀嚼功能,加重胃肠负担。

所以,保护好牙齿不仅是为了美观和功能,更是为了整体健康。每次刷牙、使用牙线,都是在为自己的长期健康投资。

关于牙齿健康,很多人存在一些误区:

误区一:牙齿不痛就不用看医生

事实:很多牙齿问题早期没有明显症状,定期检查才能及早发现问题。

误区二:刷牙越用力越干净

事实:过度用力刷牙会损伤牙龈和牙釉质,正确的方法比力度更重要。

误区三:老了掉牙是正常的

事实:只要护理得当,牙齿可以陪伴长期,年龄不是掉牙的主要原因。

误区四:洗牙会让牙缝变大

事实:洗牙只是清除已有的牙结石,牙缝变大是因为牙结石清除后露出了原有的缝隙。

误区五:乳牙坏了不用管

事实:乳牙健康影响恒牙发育和颌骨生长,同样需要重视。

树立正确的口腔健康观念,才能更好地保护牙齿。

不同人群的牙齿护理重点有所不同:

儿童:

从头一颗乳牙萌出就开始清洁

控制甜食摄入

定期做窝沟封闭

及时纠正不良口腔习惯

孕妇:

孕前做好口腔检查

孕期更易出现牙龈问题,要加强护理

孕中期是治疗相对安心期

老年人:

关注牙龈萎缩问题

有缺牙及时修复

注意假牙清洁

定期检查口腔黏膜

戴矫正器者:

使用专用清洁工具

避免硬黏食物

按时复诊调整

了解自己的特殊需求,才能更有针对性地保护牙齿。

无论是因为牙结石还是龋齿导致的牙齿掉块,处理后都需要长期关注:

定期复查:按照医生建议的时间复诊,及时发现问题。

加强护理:治疗后的牙齿可能需要特别护理,遵循医生指导。

观察变化:注意牙齿颜色、敏感度等变化,有异常及时沟通。

调整习惯:改正导致牙齿问题的坏习惯,如抽烟、咬硬物等。

营养支持:确保足够的钙、磷、维生素D等营养素摄入,促进牙齿健康。

牙齿问题往往不是一朝一夕形成的,维护也需要长期坚持。把口腔护理变成日常生活的一部分,才能拥有健康持久的牙齿。

牙齿掉了一块看似是小问题,但背后可能隐藏着更大的隐患。无论是牙结石脱落还是龋齿损坏,都提醒我们需要更加关注口腔健康。与其等到问题重度了再着急,不如从现在开始养成良好的口腔护理习惯。

记住,牙齿是我们每天都要使用的宝贵器官,一旦损坏就很难完全修养原状。定期检查、正确护理、及时治疗,这三步走才能比较大程度地保护牙齿健康。

下次当你用舌头舔到牙齿上的异常时,不要只是觉得"舔着难受",而是应该把它当作身体发出的健康信号,及时采取行动。一口好牙不仅能让你吃嘛嘛香,更能为整体健康加分。