ok镜需要戴几年才可以停?破除3大认知误区!角膜健康、眼轴增长才是关键,附科学评估全维度!

发布时间:2025-09-29 15:22:15

发布时间:2025-09-29 15:22:15

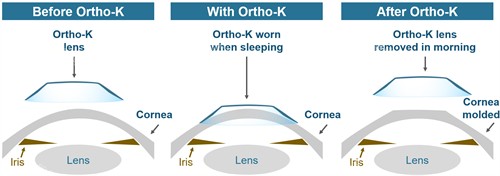

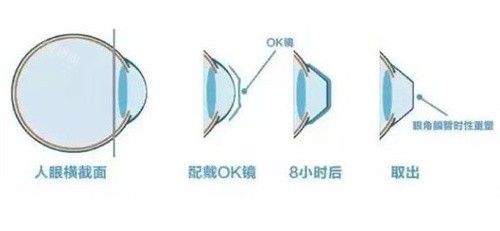

OK镜停戴不存在统一标准,既非必须戴到18岁,也无法按固定年限一刀切。其核心取决于近视稳定性、眼部发育状态与个体用眼需求,三者共同构成停戴决策的基础。临床数据显示,70%的青少年在15岁后眼轴停止增长,30%则需至18岁左右,这使得停戴时机呈现显著个体差异。

18岁:近视进展的临床参考线

18岁常被视为停戴评估的重要节点,因青少年近视进展多在此阶段趋缓。但这一数值并非肯定阈值,部分人群15岁后屈光状态已稳定,部分则在成年后仍有度数增长。

成年后若因高强度用眼导致近视持续进展,或有运动员、演员等特殊职业需求,即便度数稳定也可继续佩戴。这类人群选择延续佩戴,核心在于OK镜能暂时性降低屈光度,满足白天裸眼视力需求。

提前停戴的核心条件

提前停戴需满足双重标准:连续2年近视度数年增长≤50度,且经专科检查确认角膜无上皮损伤、感染等异常。部分15岁左右的青少年,若眼轴不再增长且近视度数稳定,即可纳入停戴评估范围。

8岁以下儿童被明确列为不适宜佩戴群体,因其角膜组织较软,强行佩戴会使角膜炎风险提升27%,这类人群自然不存在停戴讨论前提。

近视稳定性:更核心的判断依据

近视稳定性以两年为观察周期,连续两年年增长不超过50度为合格标准。若年增长超过100度,则需警惕进展风险,此时停戴可能导致近视快速反弹。

8-14岁是近视进展高峰期,此阶段佩戴OK镜可延缓眼轴增长40%-60%,即便14岁才开始佩戴,仍能获得明确的控制成效。这一阶段的停戴评估需更频繁,通常每3-6个月复查一次屈光状态。

角膜与镜片状态:可靠性底线

角膜健康是停戴的硬性前提,一旦出现充血、干眼等症状需立即停戴。日常护理中,每周需进行除蛋白护理,否则会增加感染风险。

OK镜存在固定使用寿命,通常为1-1.5年,超期使用易导致镜片划痕、变形,引发角膜缺氧等问题。即便近视未稳定,也需按周期更换镜片,而非无限期佩戴旧镜片。

用眼需求变化:个性化调整依据

升学、职业等场景变化会影响停戴决策。例如,儿童进入大学后若用眼强度降低,且度数稳定,可考虑停戴;而运动员、飞行员等群体,因白天裸眼视力需求高,即便度数稳定也可继续佩戴。

屈光参差患者(双眼度数差异≥100度),OK镜可平衡双眼视力,此类人群即便近视稳定,也可能需延长佩戴以维持视觉质量。

高度近视者:联合防控与停戴限制

近视度数超过600度的群体,OK镜控制成效有限,通常需联合其他手段。这类人群的停戴评估需更谨慎,即便度数稳定,也需确认角膜形态无异常后再逐步过渡。

OK镜价格区间为3000-14000元,高度近视者若长期佩戴,可结合离焦框架镜交替使用,在控制成本的同时维持防控成效。

成年进展性近视:打破“成年即稳定”误区

个别成年人因用眼强度大,近视度数仍会持续增长,这类人群需延续佩戴。临床中,部分成年患者因不愿接受近视手术且排斥框架镜,会选择长期佩戴OK镜。

成年患者停戴前,需进行更全方面的眼部检查,包括角膜内皮细胞计数、眼压监测等,确保眼部条件支持停戴后视力维持。

过渡期的视力维护

停戴首月建议改用离焦框架镜,帮助眼睛适应屈光状态变化,降低回退风险。离焦镜片价格约3000-4000元,可作为OK镜停戴后的过渡选择。

停戴3周后需复查角膜曲率,确认角膜回归原始形态。这一检查可及时发现角膜形态异常,避免因角膜塑形成效残留导致的视力误判。

长期用眼习惯的巩固

每日120分钟户外光照是近视防控的基础手段,停戴后坚持这一习惯,能有效延缓近视进展。这一方法无需额外成本,却比器械防控更具长效性。

停戴后需保持定期复查习惯,前半年每2个月复查一次屈光状态,之后可延长至每半年一次,及时捕捉度数变化信号。

OK镜停戴无固定年限,18岁仅是参考节点,核心在于近视稳定性、角膜健康与用眼需求的综合评估。70%的青少年可在15岁后评估停戴,30%则需延续至18岁以后。

停戴并非终点,而是防控阶段的转换,需通过过渡镜片、户外光照与定期复查构建后续防护网。所有决策均需基于专科检查,避免仅凭年龄或主观判断盲目停戴。