青光眼导致视野受损还能改善如初吗?医生揭秘:早期干预和晚期治疗差异巨大!

发布时间:2025-04-27 15:09:22

发布时间:2025-04-27 15:09:22

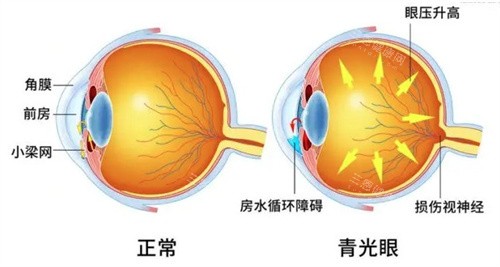

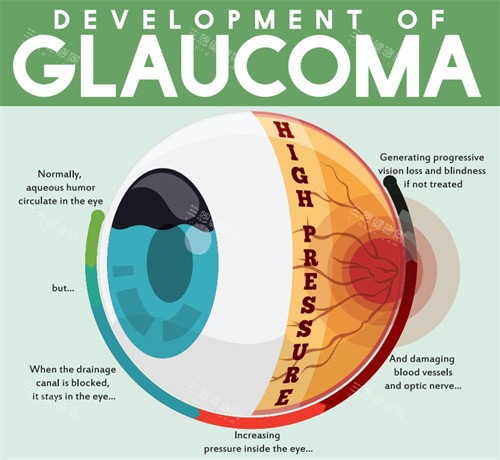

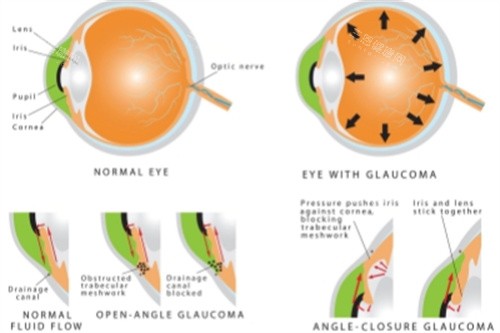

青光眼被称为“视力的小偷”,其典型症状之一是视野逐渐缺损。许多患者确诊后比较关心的问题是:视野受损后还能改善吗?医生指出,这一问题的答案取决于治疗时机——早期干预和晚期治疗的预后差异巨大,甚至可能决定患者余生的生活质量。

在青光眼早期,视神经损伤尚未达到不可逆的程度。此时若能及时控制眼压,部分患者的视野缺损可实现“逆袭”。

真实实例:

一位45岁患者因头痛、视力模糊就诊,确诊为开角型青光眼。通过药物联合激光治疗,患者眼压从28mmHg降至12mmHg,配合定期复查,其视野缺损区域在6个月内缩小了30%。医生解释,早期视神经细胞仍保留修复能力,及时降低眼压可减少对神经纤维的压迫,从而为视野改善创造条件。

关键措施:

定期筛查:有青光眼家族史、高度近视或长期使用激素药物的人群,需每年进行眼压、眼底和视野检查。

精密控压:根据病情选择药物(如前列腺素类、β受体阻滞剂)、激光小梁成形术或小梁切除术,将眼压长期稳定在12-15mmHg以下。

生活方式管理:避免在暗光下长时间用眼,减少咖啡因摄入,保持规律作息以稳定眼压波动。

若青光眼进展至晚期,视神经已出现大面积萎缩,此时治疗重点转为“保残存视力”。

典型表现:

晚期患者视野常呈“管状”或仅剩中心5°范围,眼压即使降至正常,已死亡的视神经细胞也无法再生。某70岁患者因忽视早期症状,确诊时右眼视野仅剩颞侧“孤岛”,虽经手术将眼压降至10mmHg,但视野范围仍持续缩小。

治疗策略:

极限控压:通过引流阀植入术、睫状体冷冻术等手术,将眼压进一步降至8-10mmHg,延缓视神经死亡速度。

并发症管理:针对晚期患者常见的眼表损伤、新生血管性青光眼等并发症,需联合降低炎症、抗血管生成药物。

改善训练:通过视野补偿训练(如棱镜眼镜)或定向行走训练,帮助患者适应残存视野,提升生活质量。

青光眼治疗的核心是“与时间赛跑”。数据显示,早期患者通过规范治疗,视野缺损进展风险可降低60%;而晚期患者即使接受手术,5年内失明风险仍高达30%。

患者易犯的错误:

误将“眼压正常”等同于“青光眼治疗好”,忽视定期复查。

自行停药导致眼压反弹,加速视神经损伤。

依赖偏方而延误手术时机,丧失治疗窗口期。

医生提醒:

青光眼的治疗目标是“维持现状”,而非“逆转损伤”。患者需像管理慢性病一样,建立长期随访意识,每3-6个月复查眼压、视野和视神经纤维层厚度,动态调整治疗方案。

青光眼导致的视野缺损,本质是视神经细胞的“不可逆死亡”。但通过早期筛查、精密控压和长期管理,患者完全可能将视力保留在功能状态。与其纠结于“能否改善如初”,不如将重点放在“如何保住现有视力”——毕竟,留住一丝光明,就多一分看见国内外的可能。